毫米波PCB电路应用要点——相位精度受许多变量影响

7 _2 V& M- |( C5 I' t3 s* K2 u" h0 `! E Y

( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)

从自动驾驶车辆上使用的防碰雷达系统到第五代(5G)高数据速率新无线(NR)网络技术,毫米波PCB电路的应用领域正在快速增长。许多应用正在促进工作频段往更高的频率变化(如>24GHz)。然而,这种波长更短的电路,设计和加工的微小变化可能造成电子产品性能出现重大差异。了解毫米波频率和低频频率PCB电路之间的差异可能有助于避免电路性能异常和差异。

PCB射频技术概述

- ~# }% \8 [# p# _5 G/ x; c8 q" Z. ~3 K$ N# F

与低频电路相比,高频射频/微波电路易受电路材料和加工工艺的影响。虽然电源线和数字控制等电路功能可以用低成本FR-4电路材料,但是射频、微波和毫米波电路需要性能更好的电路材料,以尽量减少信号损耗和畸变。许多具有很多不同电气功能的多层混合信号PCB通常由不同类型的电路材料混合压制而成,应选择最适合的材料用于该层电路功能。

. n% U3 Q; }- m3 T+ i/ J8 _: P) a9 c. A$ t8 E* a

高频PCB通常基于三种常见电路传输线技术,即:微带线电路、带状线电路或接地共面波导(GCPW)电路(见图1)。图中基于单端传输线描绘了每种电路的电场(E)和电流密度,可以看到每种电路类型的结构各不相同,其中这里所示的电场为导体与地层的耦合区域。对于差分电路,使用的两根导线其间也存在耦合。例如,对于一个差分微带线电路,电场将在顶层的信号导体之间和顶层到地层的导体之间相互耦合。尤其是在较高频率下,使用这些传输线的高频电路极易受电路材料参数和PCB加工的影响。

/ [# c3 r2 E. a; s

图1:三种常见高频电路类型,即微带线、接地共面波导(GCPW)和带状线电路的横截面图(左侧),以及各种电路类型的相应电场(E)和电流密度(右侧)。

' T! [0 Z3 y2 x& r' a. U图1中对三种电路类型的描述较为简单,随着频率的变化而这种描述会有所不同。在较高频率下,由于趋肤效应,横截面图中所示的电流密度深度将更小,而电场也将较为密集。每个电路的电磁波(EM)(电场和磁场)将沿着与二维电路图垂直的方向,由页面向外传播。

7 }0 V: m E% }! x这三类高频传输线的性能均由介质材料决定。在带状线电路中,导体被介质材料环绕;在微带线电路和GCPW电路中,电场延伸到介质材料以外,包含电路周围的空气构成的电路的整个电磁环境,因此这两种电路中的波的传播的介电常数(Dk)综合了基板材料的Dk和空气的Dk(大约为1)。这种情况下的介电常数就是所谓的“有效Dk”。

图1所示的GCPW是一个紧耦合GCPW电路,在顶部共面电路层的信号导体之间以及到接地面的间隔较小。间隔或距离较大则为松耦合的GCPW电路。相比较,紧耦合GCPW有较大比例的电场存在于空气中,而松耦合GCPW有较大比例的电场位于介质基板材料内(基板材料的Dk高于空气)。所以由于空气的影响,紧耦合GCPW的有效Dk低于松耦合GCPW。

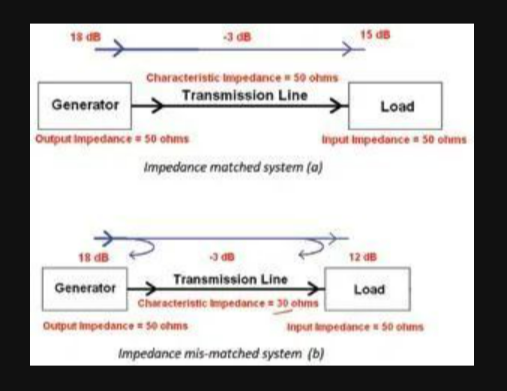

1 D/ z" L, E7 F; c电路中可用信号功率往往会随着频率增加而降低,因此需要密切注意而尽量减少高频电路中的信号损耗。保持阻抗匹配是降低高频电路或系统中的互连元件损耗的关键,例如图2所示的信号发生器和负载之间的传输线。由于信号能量会转化成热量,所以即使发生器和负载阻抗匹配,无源元件(例如高频传输线)也会由于自身介质和导体损耗而出现一定量的插入损耗。但是,当阻抗不匹配时(见图2b),传输连接处的信号反射再会引起回波损耗,从而传输线的总损耗会进一步增大,如图从匹配时的标称3dB增加到6dB。当必须保证接收端信号功率时,插入损耗和回波损耗必须最小化。插入损耗和回波损耗可以用矢量网络分析仪(VNA)测量,测量插入损耗时,将散射(S)参数测量设为S21,而测量回波损耗时,将散射(S)参数测量设为S11。

图2:阻抗匹配时的传输线(a)损耗和阻抗不匹配的传输线(b)的损耗。

9 D$ X' y8 ^3 _' [5 G( h7 g3 M4 z2 Q# q

高频电路的插入损耗是几种不同损耗总和,包括导体损耗(导体)、介质损耗(基板材料)、辐射损耗(电路的能量辐射)和泄漏损耗(铜层之间的能量泄漏)。这四种损耗中任一种损耗的减少都将降低高频电路的插入损耗。

1 g. a( k# A' h- w- @3 ~$ i+ [6 @泄漏损耗通常是体积电阻率相对较低的材料的一个关注点,例如半导体材料。但是对于体积电阻率较高的高频PCB电路材料来说,泄漏损耗通常可以忽略不计。另一方面,在高功率电路中泄漏损耗可能是一个值得关注的问题,但对毫米波电路中的小信号功率基本也不用考虑。辐射损耗在毫米波频率下值得关注的损耗,它可以作为电路总插入损耗研究的一部分模拟计算。这里我们先以导体损耗和介质损耗为主来讨论电路的插入损耗。

$ k+ k& p4 U+ M. U% p6 o2 B2 k# u. H% G7 }% F

将不同厚度电路中的插入损耗进行分解,对于基板介质材料较薄的电路,导体损耗占主要部分,此时信号与地平面的间隔不大,电场更为集中在导体下方的电路;对于基板介质较厚的电路,信号与地平面间隔较大,此时导体损耗占插入损耗比例较小,介质损耗占主要部分。图3显示了微带线电路的导体损耗(与介电损耗)如何随着基板厚度改变的变化情况。

u3 M: E0 R. W3 Q! @+ ^- T1 {

图3:对于较厚的电路,导体损耗占微带线电路的总插入损耗的比例较小。

- f; b6 v$ c( Q7 d2 S }C. A2 ?9 D) C3 x9 T1 D. [, }

图3所示的是使用50Ω微带线传输线电路测试的总的插入损耗情况。所有电路均使用相同的50Ω设计、相同的覆铜基板,仅厚度不同。可以看到,电路损耗的测试结果(紫色)与模型计算(绿色)的总的插入损耗值非常的匹配,进一步证实模型计算的正确性。同时也给出在不同厚度下介质损耗与导体损耗各自占比的分布和变化情况。

5 E3 C3 N9 R' s图3中也显示了对于使用相同介质材料的电路随着基板厚度不同的导体损耗的变化。介质基板与铜箔的交界面处的铜箔粗糙度也是影响导体损耗的因素。与较光滑的铜箔表面相比,粗糙的铜箔表面会增加导体损耗。铜箔粗糙度也会对电路的Dk值产生影响,铜箔越粗糙,电路的电磁波传播路径将增加,形成慢波效应,从而使电路上表现出的Dk值高于其标称值一样,增加信号传播的相位延时。

- d9 k+ i4 d- t对高频设计通常需要一个选择薄的基板材料,且高频下低插入损耗是一个关键指标。这种情况下,铜箔的类型也成为一个重要的考虑因素,越光滑的铜箔插入损耗越小。例如,在图3中比较了不同厚度下导体损耗的变化情况,可以看到,在较薄的电路中导体损耗将占电路总插入损耗的大部分。因此,为降低导体损耗可以选择较光滑的铜箔来降低导体。尽管如此,仍可以通过控制介质损耗来降低插入损耗。因此,选用一种损耗因子(Df)较低的材料仍可以降低电路的总插入损耗。例如,图3中的材料的损耗因子Df为0.0037,如果使用Df为0.0010的材料时,介质损耗(和插入损耗)进一步降低。

相位精度

) |' d$ s' z @% D6 ~在很多高频电路中,相位是一个重要的电气参数,尤其是在毫米波应用(例如汽车雷达和5G无线网络)中,相位是许多先进调制方式的基本信息。电路需要保持一致的相位响应,从而使雷达和无线通信等系统能够提供可靠信息。电路相位响应通常以相位角或相速度来表征,例如,理想正弦波的电路的一个周期或波长的相位角响应为360°。图4举例说明了对于某一电路材料(Dk值为3.0),在7.6GHz条件下,以360°相位角响应或一个波长的物理长度下的微带线电路为参考,不同的参数变化对于相位角的影响。

图4:在7.6GHz条件下,以一个周期相位角响应或一个波长的微带线电路(最上方的电路)的为参考,不同参数变化下的相位角响应。

& m7 E9 h) X& m$ C* l* v: X% a& _* K1 J6 N) n z9 }

高频电路设计通常基于支持特定频带和范围,电路的物理特性在很大程度上是与波长相关的,如四分之一波长或半波长特性。图4所示的参考电路在7.6GHz条件下的一个波长为1英寸,随着频率的增加而波长变短,所以非常容易看出,在毫米波频率下,电路尺寸的微小变化都会带来相应的相位差异。

电路材料参数可能影响电路的相位角响应,例如Dk和铜箔粗糙度。例如图4中的第三个电路,长度相同但Dk增大到4.0,相同频率7.6GHz条件下相位角响应变为410°。同样地,随着电路材料Dk值的降低,相位角响应减少。与光滑的铜箔相比,较粗糙的铜箔会降低波速,增大相位延迟或相位角响应(如图4所示的底部电路)。

3 K' r O9 x' f6 Q* o5 ^ }' U& s

基于相位响应的毫米波电路,相位角或相位响应一致性是一个重要的性能参数。虽然1英寸长度的微带线电路在7.6GHz条件下的相位角响应刚好一个周期(360°),但对于77GHz雷达,在Dk值为3.0的基板材料上加工的具有相同物理长度的微带线电路却有大于4,000°的相位角响应,相位角变化对于电路的微小变化异常敏感。而对于毫米波雷达传感器的性能,即使小至±30°的相位角变化也可能造成雷达检测错误(例如汽车防撞系统中的雷达检测)。对于如在5G NR系统中使用的26GHz和28GHz频率的频率越低的毫米波电路,相位响应对于调制网络准确性同样重要。频率越高、波长越小,电路受相位角变化的影响越大。

4 P2 h. N# A! w; r5 ]( w. h

毫米波PCB的设计

) N. y; v. s7 _3 J8 l x: D' [7 Y4 S在毫米波频率,由于波长短,PCB的性能受很多变量的影响。首先需要考虑是信号从连接器馈入到PCB上带来的影响。在连接器信号馈入口处的阻抗异常,或阻抗变化可能造成信号反射、回波升高和畸变。高频连接器与PCB的连接尽管距离较短,阻抗异常仅发生在0.1"(2.54mm)左右的距离上,但是该长度在毫米波频率下可能与小数倍波长相接近,从而造成波形畸变。例如,40GHz下的波长为0.18"(0.46mm)与0.1"就非常接近,0.1"的变化就可能造成40GHz信号异常。在较低频率下,连接器带来的阻抗异常影响较小,因为在低频率的波长较长,该短距离上的影响较少。

在某小数倍波长长度的阻抗异常可能影响毫米波电路性能,那么具体多少长度才算呢?通常,半波长的阻抗异常通常会影响性能;四分之一波长异常也可能影响毫米波电路性能,但是与半波长相比影响会小一些较小。通常,八分之一或更长波长的阻抗异常将影响波特性,因此,反过来讲,保持在十分之一或更短波长距离,可以尽量减少在毫米波频率下的电路性能问题。

# z. J5 H! {2 t, p

在毫米波频率下,保证基板厚度和导体宽度等电路特性小于相应频率下的十分之一波长能够避免产生性能异常,避免不必要谐振。例如,在工作频率下、具有二分之一波长厚度的电路基板上制作的毫米波电路会在信号层和地层之间产生谐振条件。工作频率下二分之一波长的导线宽度也将在电路导体宽度上产生谐振条件。将基板厚度和导体宽度保持在工作频率下十分之一或更短波长,可以避免发生不必要的谐振条件。

j9 e. n6 y/ d& S1 D

5 S. n5 B5 U, e: F0 U4 v4 G: _